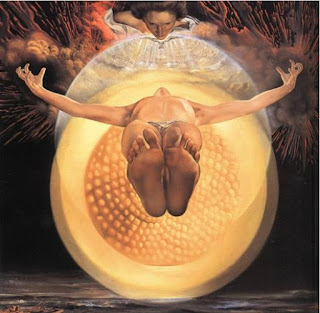

Ascensione di N.S. Gesù Cristo

Luca 24,46-53 (At 1,1-11; Eb 9,24-28; 10,19-23)

In quel tempo Gesù

disse «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo

giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la

conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di

questo voi siete testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui

che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate

rivestiti di potenza dall'alto».50Poi li condusse fuori verso

Betània e, alzate le mani, li benedisse. 51Mentre li

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 52Ed

essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande

gioia 53e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Commento di Luciano

Manicardi

Secondo il vangelo (Lc

24,46-53) l’ascensione di Cristo è accompagnata da una benedizione (Lc

24,51: “Mentre Gesù benediceva i discepoli, si staccò da loro e fu portato

verso il cielo”) e secondo la prima lettura (At 1,1-11) da una promessa (At

1,11b: “Gesù verrà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in

cielo”): con l’ascensione, infatti, il Signore fa dono all’umanità della sua

presenza in una forma nuova (benedizione) e non abbandona i suoi, ma verrà

nuovamente per incontrarli (promessa).

Testimonianza e attesa

La promessa e la

benedizione dell’ascensione impegnano la chiesa nella storia a testimoniare la

presenza del Risorto e ad attendere la sua venuta gloriosa. Testimonianza e attesa sono

i riflessi ecclesiali e spirituali dell’evento dell’ascensione come promessa e

benedizione. La seconda lettura (Eb 9,24-28; 10,19-23) ribadisce a suo modo la

dimensione di benedizione del distacco di Gesù dai suoi, affermando che

l’ascensione è “a loro favore” (“Cristo è entrato nel cielo per comparire al

cospetto di Dio in nostro favore”: Eb 9,24). Colui che siede alla

destra del Padre nei cieli, infatti, è il grande intercessore: “Egli è sempre

vivo per intercedere a loro favore” (Eb 7,25).

La promessa

La lettera agli Ebrei

ribadisce anche la dimensione di promessa insita nell’ascensione: “Cristo

apparirà una seconda volta a coloro che l’attendono per la salvezza” (Eb 9,28).

La dimensione della promessa è ben presente anche nella prospettiva in cui sono

collocati i discepoli quali destinatari del dono dello Spirito santo come

espresso da Luca tanto alla fine del vangelo quanto all’inizio degli Atti. Nel

vangelo il Risorto dice ai discepoli: “Io mando su di voi colui che il Padre

mio ha promesso” (promissum Patris mei: Lc 24,49); negli Atti chiede

loro di “attendere l’adempimento della promessa del Padre” (promissionem

Patris: At 1,4), ovvero di “essere battezzati in Spirito santo” (At 1,5).

Viene così stabilito il saldo rapporto tra ascensione e pentecoste: entrambi

gli eventi sono parte costitutiva dell’atto unico e indivisibile che è l’evento

pasquale. Evento ricordato come sintesi del messaggio delle Scritture (“Così

sta scritto: ‘Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno’”: Lc

24,46) che estendono la loro visione anche al compito dei discepoli e alla

missione della chiesa nella storia: “Nel suo nome saranno predicati a tutti i

popoli la conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47). I testi liturgici

ci pongono così di fronte alle Scritture che promettono e allo Spirito

che è promesso. E nella lettera agli Ebrei siamo rinviati all’origine

della promessa, Dio stesso. Il brano liturgico termina in 10,23 con questa

esortazione: “manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza,

perché è degno di fede colui che ha promesso”.

Tutto questo ci dice che

l’esaudimento della promessa non ne è l’esaurimento, il compimento non ne segna

la consumazione o la fine, ma il suo rilancio. Colui che è venuto e che ora

sale al Padre, verrà di nuovo. Il credente è rinviato all’attesa di una nuova

venuta. E tra compimento della promessa e suo rilancio escatologico si

inserisce il distacco, il crearsi di un’assenza. Nel Vangelo si dice che

Gesù diéste ap’auton /recessit ab eis, “si distanziò”, “si

distaccò” dai discepoli, si allontanò da loro, cioè da quegli uomini con cui

aveva condiviso la sua vita comunitaria, la sua missione, la predicazione.

Negli Atti degli Apostoli si sottolinea il sottrarsi di Gesù alla visibilità,

alla vista dei suoi discepoli: “Una nube lo sottrasse ai loro occhi” (v. 9). È

un concreto sottrarsi ai sensi di quegli uomini che prima, ricorda il prologo

della Prima lettera di Giovanni, lo avevano visto, toccato e ascoltato, avevano

mangiato e bevuto con lui, avevano condiviso tanto con lui. È la fine di

qualcosa di intenso e concretissimo, di sensibile, di un rapporto

spiritualmente ricco e fisicamente connotato come lo è ogni rapporto.

Un cammino

L’ascensione è ancora

narrata negli Atti come un “andarsene” (At 1,10-11), un “camminare” verso un

altro luogo, come uno che si incammina per una strada e a un certo punto

sparisce dalla nostra vista, come uno che da un certo luogo va verso un altro

luogo, distante, lontano. E quel luogo viene chiamato “cielo” sia da Atti che

da Ebrei. “Cristo è entrato nel cielo stesso” dice Eb 9,24. Non si può pensare

a distanza più radicale nei confronti di chi resta quaggiù sulla terra. Eppure,

per il vangelo, quella distanza, quell’allontanamento, quell’andare in un altro

posto da parte di colui che prima era insieme con i suoi, è benedizione:

“Mentre li benediceva, si distaccò da loro” (Lc 24,51). Vi è sovrapposizione e

coincidenza tra distacco e benedizione. Come se non potesse esserci benedizione

senza distacco. Quel distacco è benedetto perché non è un abbandono (“Non vi

lascerò orfani”: Gv 14,18; “Vado e tornerò da voi”: Gv 14,28). È una

benedizione perché è un atto generativo, un atto che trasmette vita creando quel

vuoto che potrà essere occupato da chi resta. È una benedizione perché

sollecita la responsabilità di chi resta, che si trova chiamato a “succedere” a

colui che se n’è andato. I discepoli sono generati a testimoni di colui che se

n’è andato. “Di questo voi siete testimoni” (Lc 24,48); “Voi sarete miei

testimoni a Gerusalemme e fino ai confini della terra” (At 1,8). I compagni di

vita di Gesù si vedono trasformati dall’esodo di Gesù e dal dono dello Spirito

in suoi testimoni. Come in una dinamica antropologica di crescita e di

divenire, il distacco e la separazione aprono la strada a un nuovo

attaccamento, alla creazione di un nuovo legame, così la partenza di Gesù situa

i discepoli in una relazione radicalmente rinnovata con lui. Il suo distacco

dai discepoli instaura una forma nuova di presenza e di relazione con loro.

La benedizione

E questo è esattamente il senso della benedizione. La benedizione con cui Gesù si accomiata dai suoi e con cui Luca termina il suo vangelo, rinvia il lettore all’inizio del vangelo, quando il sacerdote Zaccaria non poté concludere la liturgia al tempio perché reso muto (Lc 1,22). Egli avrebbe dovuto impartire la benedizione sacerdotale il cui testo si trova in Numeri 6,24-26: “Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Queste parole venivano accompagnate da un gesto solenne: il sacerdote, al termine dell’azione liturgica, tendeva le braccia e alzava le mani sull’assemblea radunata. Sir 50,20 mostra la scena del sacerdote che “alzava le sue mani su tutta l’assemblea d’Israele, per dare con le sue labbra la benedizione del Signore”. La combinazione di gesto e parole oggettivava la realtà convogliata dalla benedizione e così il gesto esprimeva il fatto che Dio stesso poneva la sua presenza tra il popolo. In Numeri 6,27 troviamo queste parole in bocca al Signore stesso che commentano la formula della benedizione sacerdotale: “Così porranno il mio nome sui figli d’Israele e io li benedirò”. Quel gesto e quelle parole simboleggiano l’azione del Signore stesso. Porre il nome del Signore sui figli d’Israele significa confermare la relazione di appartenenza particolare del popolo al suo Dio e rivendicare alla signoria di Dio l’esistenza di tutto Israele e di ciascun figlio d’Israele. E poiché il Nome indica la presenza, la benedizione pone in relazione la presenza di Dio con il popolo.

In Luca 24,50 Gesù compie la benedizione alzando le mani sui suoi discepoli, ma ormai non nel tempio, bensì al di fuori di ogni spazio o recinto sacro e inaugura una forma di presenza nuova con i suoi: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). La lettera agli Efesini afferma: “Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose” (Ef 4,10). L’ascensione attesta che nessun spazio umano è sottratto alla presenza di Cristo. Meglio: ogni spazio è abitabile del Risorto. Memoria escatologica, della venuta gloriosa di Cristo, l’ascensione è in piena continuità con la sua venuta nella carne.

Possiamo dire che l’Asceso al cielo è

il Veniente ed è colui che passò tra gli uomini facendo il bene e guarendo (At

10,38). Gli Atti degli Apostoli riportano il forte richiamo rivolto ai

discepoli da due uomini in bianche vesti (appartenenti, cioè, alla sfera del

divino; forse vi è un riferimento a Mosè ed Elia come apparsi alla

trasfigurazione: Lc 9,30): “Uomini di Galilea, perché state a guardare il

cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, verrà un

giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo”

(At 1,11). L’ascensione viene descritta come un “camminare verso il cielo”

(così anche in At 1,10), usando il verbo poreúomai, “camminare”,

che ha designato il cammino compiuto da Gesù nelle contrade di Galilea. Venuta

escatologica e cammino quotidiano di Gesù sono in stretta continuità: per

conoscere, confessare e testimoniare il Veniente non occorre guardare in cielo,

ma ricordare i passi compiuti da Gesù sulla terra.

L’umanità di

Gesù attestata dai vangeli è il magistero che indica ai cristiani la

via da percorrere per testimoniare colui che, asceso al cielo, non è più

fisicamente presente tra i suoi e verrà nella gloria.

Ecco a cosa mirano le

Scritture e lo Spirito santo: all’umanità di Gesù Cristo, all’umanità di Gesù

di Nazaret quale compimento del volere di Dio.